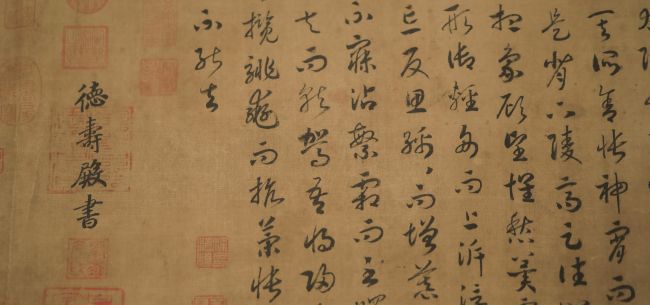

(《德壽殿書》(趙構)圖源:IC Photo)

【文化的江山】

李冬君/文

公元十二世紀二十年代末,北宋皇家遭到洗劫。

金朝有畫院

金人南下,擄掠徽欽二宗以及皇室所屬的一切,但土地和人民,金人無法全部搬走作為勝利者,他們幾乎把整個北宋的絕代文華都運到了上京會寧府,還提出“中華一統(tǒng)”,即使會寧府位于黑龍江阿城,依然無法隔阻他們要一統(tǒng)大宋繁華的強烈愿望。

1149年正月,金國第三代皇帝金熙宗,拿出府庫所藏的司馬光畫像再配些珠寶珍玩,送給完顏亮,作為他27歲的生日禮物,送完又后悔了,立馬派人追回,想必這些都是二十多年前從北宋擄掠來的珍品。不料,風水輪流轉到年底,完顏亮就把整個金朝變成囊中之物了,而金熙宗禍起蕭墻的禍種正是這批追回的生日禮物,完顏亮因此而得知金熙宗對他的不信任,開始籌謀血腥的篡位。

王朝這種金字塔式的權力結構,是一座越接近塔尖越不能另作他想的墳墓,贏者只能以迅雷不及掩耳的速度奔向頂端,在完顏亮的霹靂手段下,沒等過年,金熙宗便死于皇宮床榻之下。

1153年,已登基四年的第四代金帝完顏亮,將首都南遷至北京,金人稱之為中都燕京,完顏亮想在制度上加快漢化。

1161年,他撕毀“紹興議和”,對南宋全線進攻,想在長江流域重演“靖康之變”,欲收“三秋桂子、十里荷花”的杭州入囊中,可還未看到“望海樓”的實景,就在揚州身死兵變了。此后,宋金兩國,仍然僵持在東起淮河流域西至秦嶺大散關一線上。

第五任金帝金世宗完顏雍開始守成,致力于內修,金朝出現(xiàn)了治世局面,到他的孫子金章宗完顏璟,這位第六代皇帝,已被熏陶為一位風雅的君主了。他住在北京的宮殿里,享受著“世章之治”帶來的繁榮,他最熱衷的,便是自比宋徽宗,于詩詞書畫無所不好,書法則直接臨摹“瘦金體”,但多了些扭捏,少了些貴氣。

可這并不妨礙我們來欣賞他,雖難免歷史的時差和藝術“倒掛”,但他對宋徽宗藝術成就的膜拜,以及對藝術的執(zhí)著,在動用國家力量為藝術服務這一點上,他與宋徽宗幾乎如出一轍。在秘書監(jiān)下面,他設了個書畫局,作為金朝皇家畫院,整理皇家?guī)觳仄罚沟脷v代的藝術珍品得到了傳承和保護。

宋代宣和藝術,為金朝畫院興起打好了底子,皇家愛藝術,帶動了上流社會追捧,好畫不愁賣,可溢價賣回南宋。

在金朝書畫局主持鑒定工作的王庭筠,雖生于渤海,卻是米芾外甥,被金章宗召入館閣,與秘書郎張汝芳一起,整理宮廷舊藏,其鑒品以掠來北宋內府藏品為主,加上民間搜集,定出品第,編輯成550卷,由金章宗以“瘦金體”題簽,再仿效宋徽宗,在整理好的書畫上鈐印。其中,有王羲之《快雪時晴帖》、《自敘帖》,顧愷之《女史箴圖》、《洛神賦圖》、尉遲乙僧《天王像》等,還有李思訓、張萱、王維、董源等的畫卷,蘇軾、黃庭堅等人的墨跡。“世章之治”自十二世紀中葉始,將近半個世紀,正是南宋第二任皇帝孝宗以及光宗和寧宗祖孫三代穩(wěn)居江南半壁時。

南宋無畫院

靖康之變后,徽宗第九子康王趙構,在南京應天府(河南商丘)即位,廟號高宗,建立南宋,被金人追逐,渡江南下。

高宗,跨越南北兩宋,登基時20歲,應該熟悉父皇的朝政藝術風格,子如其父,他自己也是一位藝術家、藝術皇帝。

1129年,金人攻陷臨安府時,宋高宗以及朝官、皇親國戚四散奔竄,皇太后攜六宮避往洪州(南昌),高宗奔定海,遁入溫州,臣僚竄逃四散。1130年,金兵受阻撤離,逃亡四年之久,高宗回到越州,能喘口氣,歇歇腳定定神,想想以后怎么辦了。

一般來說,皇帝要想干點什么,通常都要從改年號入手,年號的儀式感非常重要,它預設的寓意,應該就是皇帝對未來的預期,他下了一道詔書,宣布明年即建炎五年改年號為紹興元年。

這是他的第二個年號,期望著“紹奕世之宏休,興百年之丕緒”。不要指望宋高宗開啟一個新時代,天水一朝累世宏業(yè)、百年皇統(tǒng)圈定了他的想象,詩意的毛驢,拉著理想國的磨盤,從腳下起步,比如改越州名為紹興,升杭州為臨安府——臨時安頓的都城。

他用“紹興”自勵,開啟了一個自我的文藝復興。

但,一切并沒那么順遂。直到1138年紹興八年,定都杭州之前,南宋王朝還在驚魂未定中,高宗首先考慮,要將散藏于各地的祖宗神像、牌位以及象征王朝合法性的鐘鼎禮器等迎回安奉。還有那些東躲西藏的書畫文物,要運回臨安庫藏。

而這一切,都得在修建宮殿、城池、府庫等以后,這個過程很漫長,如1131年,高宗就想重建秘書省,以便修國史實錄,但真正在杭州天井巷之東劃地施工,已延宕至十二年以后了。

即便如此,那也是用犧牲換來的,1141年主戰(zhàn)派大將岳飛被殺,宋金簽訂了“紹興議和”,至此,兩國息兵,回汴京無望,復國大勢已去,朝廷這才終于落定建都臨安的決心,開始大興土木,營建大社、大稷和太廟,還有三省六部及其下轄機構的官設廳舍。

從1143年到1148年這段時間,朝廷把重點放在了重建禮儀教化機構上,如國子監(jiān)、太學、秘書省、教坊部、律學、小學、算學、御書院、武學等,詔書名單上還有書學,唯獨不見畫院。

既然如此,那么“南宋畫院”之稱,又是怎么來的?

最早有“御前畫院”一說,出自《武林舊事》,作者周密,為南宋遺民,不仕元朝,懷抱喪國之痛,隱居在杭州的小巷子里,追憶前朝舊事,但對照南宋彼時政府文件,卻不見“御前畫院”。

而在目前各種談及南宋繪畫史或繪畫藝術的著作中,對“南宋畫院”,基本上都一筆帶過,或語焉不詳,多不求甚解,大都延續(xù)《武林舊事》舊說,如清初厲鶚著《南宋院畫錄》,其史料多半來自《武林舊事》、《夢梁錄》、《圖繪寶鑒》以及《畫史會要》等。

南宋畫院,究竟興建于何時?畫院地址何在?隸屬于中央治下哪一個部門?美國籍藝術史學者彭慧萍,在《虛擬的殿堂——南宋畫院之省舍職制與后世想象》一書中,做了詳盡的史料考證。作者認為,從1141年到1162年,這二十多年里,是高宗開始抓禮儀教化的時期,但他卻沒有重建南宋畫院的打算。

北宋宣和畫院盛況灼灼域內,食君之奉的畫家彬彬麗天,皇家藏品僅《宣和畫譜》收錄魏晉以來、包括當代畫家的繪畫作品就有6396件,更何況宋徽宗還是宣和畫院的總設計師,獎掖藝術,歷史上沒有人能比得上宋朝,而宋朝,沒有能比得上宣和年的。

想必高宗及其臣僚應該都不會忘記,一個處于藝術巔峰的王朝,收藏上千年的文物風華,頃刻間被人搶走,說沒就沒了。誰愿提起這個話頭呢?哪怕一個念頭,都如驚鴻一瞥,掠過噩夢,揮之不去,閃爍于人們的眼神間,引發(fā)了南宋初年的一種普遍情緒,認為大宋亡了半壁江山,就是由于徽宗沉湎繪畫的結果。

一時,南宋君臣,喘息未定,還緩不過這口哀傷之氣,更何況政治五味雜陳,彼此心照不宣,哪里還會提什么重設畫院?“紹興裱”的“小動作”,想必就來自于這一朝野上下的集體無意識,宣和年的藝術存照,就不得不為這一潛意識買單。

大宋藝術瑰寶被搶掠至金地,那還只是寶物歸屬的轉移,除戰(zhàn)火運輸損失外,基本能得到珍存。而“紹興裱”對“宣和裱”大刀闊斧的裁撤,則是自己人蔽于家國情懷的集體作惡,再一次給僅存的遺錦留下閹割性的傷口。但凡見到落款有“宣和”以及與趙佶有關的諸多款式,必欲除之而后安心。人們的情緒被裹挾,包括高宗本人,盡管有很多文字記載,他常常拿著父皇的一把折扇以淚洗面,還下旨大規(guī)模搜尋散佚民間的皇家書畫藏品,尤其是一聽說哪里有父皇徽宗的真跡浮現(xiàn),立即高價回收以填補他的情感深淵,同時,朝廷招收攏陸續(xù)南來的藝術家,廣征繪畫人才,但唯獨不見畫院重建。

畫家去了哪里

雖然有時對于一種痛失,或對再也無法超越者,闕如是最好的紀念。可沒有畫院,南宋朝廷把畫家們安頓到哪里去呢?

趙構一干君臣,畢竟經歷過宣和年的藝術熏染,一出手就是大寫意,將回流的畫家們像潑墨一樣,分散到不同的有司。

其時,有“畫家十三科”的說法,出自趙升撰《朝野類要》一書,書中有“院體”一條,記載很簡潔,曰:“今畫家亦稱十三科,亦是京師翰林子局,如德壽宮置省智堂,故有李從訓之徒。”

德壽宮,在南宋諸宮殿中,扮演了怎樣的一個角兒?據(jù)載,原為秦檜故居,位于今天杭州西湖柳浪聞鶯西邊河坊街附近,1155年,秦檜去世后,收歸朝廷所有,1161年,完顏亮大舉南侵之后,宋高宗萌生退意,禪位給養(yǎng)子趙昚,他住進德壽宮頤養(yǎng)天年。

而省智堂,則應該是安頓御前各種“待詔”的居所,除了“畫家十三科”的畫家之外,應該還有醫(yī)官、樂官等諸藝之官,因此,與其他御前侍奉一樣,“畫家十三科”,不是畫院類機構,而是按繪畫題材分類的畫科,如佛、道、儒造像,山水、花鳥、走獸動物、樓臺界畫、耕織民生等分科,如李從訓善畫佛道、人物、花鳥。

李從訓,應該是南宋初年畫家生存狀態(tài)的一個典型。作為杭州人,他在北宋京城汴梁任宣和畫院待詔,南宋紹興年間又回流到杭州臨安行在恢復官職,補承直郎,賜金帶。承直郎在宋代屬秩比八九品,是個散官,雖賜金帶,也要等待召喚,直到高宗遜位,作為北宋遺老,他仍被派往德壽宮“待詔”。李從訓應該是追隨高宗回杭州的,他由北宋的畫院待詔變成南宋的雜役待詔。

李唐被畫評界公認為南宋院體畫的前輩和奠基者,他的遭遇,比李從訓更富傳奇。作為宣和畫院的待詔,他從被金人擄掠的隊伍中逃脫,又在山中遇劫,幸虧劫者蕭照改轍,追隨他到了臨安。初始,投門無路,靠賣畫自給,以擺攤為生,經人發(fā)現(xiàn)后,被舉薦“復宮”,官階為“成忠郎”,低至九品,九品之外,即是“不入流”的官了。李唐與李從訓熟稔,同為宣和畫院待詔,又都到了杭州。

還有宣和待詔成忠郎劉宗古,靖康之亂中流落江左,紹興二年進了車輅院,負責車路式繪圖,提供皇家乘輦的禮儀規(guī)制。

不管怎么說,有畫家十三科,就有不少畫家散見于各宮各殿、以及皇宮以外的中央各部,應該還有不少退休后住到宮外的太上賓妃們,也要配給各色“待詔”,其中不乏畫家待詔。尤其秉承熱愛藝術傳統(tǒng)的宋王朝,無論多艱難,哪怕皇家畫院再也無法恢復,畫家“待詔”絕不能減持。有需求就有藝術的生存之地,就這樣,南宋畫家們的人生際遇若寫意般被打散,又如潑墨般被流散到各個部門。

宋高宗舉重若輕揮一揮手,將畫家們都打散了,再通過命題作畫,將他們羈縻在皇室周圍;既回避了南宋君臣諱莫如深的情感難題,又給畫家們一個散官閑位,“待詔”之余,可以自由創(chuàng)作,這應該是畫家比較好的狀態(tài)了。甚至,高宗開始大興土木,重啟宮殿時,也沒有“詔喚”他們?yōu)楫敃r正在興建的宮觀、官署之墻壁、屏風等做畫的打算,而是寧愿再從宮外招聘畫匠或畫工,由工部直接辦理。

北宋畫院隸屬翰林院下轄,南宋翰林院不復畫院,但有“畫苑”、“畫作”、“畫坊”等匠作子局,非常明確歸工部管。

翰林院,本是王朝國家禮遇大儒的殿堂,成為引天下士人翹首的精英俱樂部,在這里,詩詞書畫是士大夫技能的標配。

北宋皇家畫院,全稱為“翰林圖畫院”,可見畫院在北宋的地位,而工部,則是為宮廷服務的大管家,管理各種工匠作坊,朝廷的宮觀壁畫要請畫匠來完成,表明南宋時,宮廷壁畫多為宣教手段,已不再有北宋郭熙創(chuàng)作畫壁時那種對光影的獨特藝術體驗了。

還想有個畫院

沒有畫院,何來“南宋畫院”、“御前畫院”、“院畫”、“院體”諸說呢?我想,這恐怕是南宋人還有著畫院的光榮與夢想。

南宋定都臨安,意味“臨時安頓”。這意味,暗示了汴京才是正宗,但是一個偌大王朝的運行不能將就,所以,所有在臨安的布局,皆按老章法“蕭規(guī)曹隨”,臨安是開封的翻版,正如從《東京夢華錄》到《夢粱錄》,一個京城體例,只是到了臨安就不見畫院。

不過,南宋人似乎并沒有糾結有無畫院實體,也許基于前朝記憶,他們理所當然地以為趙佶的兒子趙構登基了,北宋有的,南宋自然就有,因此,趙構理應就是趙佶時代“院體”的直接繼承人。

作為皇帝,其藝術造詣雖不及父親徽宗,但他對書畫的鑒賞品位以及使命感,亦可告慰父親而引領南宋宮廷藝術,只是他不敢沉溺,生怕重蹈父皇的覆轍。總之,他對繪畫的評估或興趣,直接影響并形成了南宋“院體”畫風。他就像一位精神領袖,矗立于精神畫院之巔,培養(yǎng)并領導了南宋繪畫的“院體”風格及其藝術群體。

南來的畫家們,自帶宣和院體的畫風,即便被宋高宗的潑墨精神化整為零,但依然同朝為官,食君之祿,聽君調遣,無論御前奉旨所繪,還是雇主訂單所命,抑或命題之余各自的創(chuàng)作,院體畫風順理成章。他們上接北宋翰林圖畫院之遺續(xù),下開南宋“院體”風氣,因此,南宋雖無畫院,確有“院體”畫,而且“院體”畫就來自于這批分散隱蔽的畫家群體,只不過他們創(chuàng)作的繪畫作品,不再有北宋那種人物畫的嫻雅風趣、山水畫在立軸或長卷上追求“全景式”的宏大敘事等。他們流落在“三秋桂子”、“十里荷花”的暮雨中,尋找柳永的“煙柳畫橋”,在“吟賞煙霞”的小景小樣上淺斟低唱,將涕泗滂沱化為煙雨,為救贖自慚形穢的病態(tài),去感染“自古錢塘繁華”的古來豐胰,渲染出無可奈何花落去的復國精神。

畫家被化整為零,他們的畫眼也多半化整為零,聚焦局部,在團扇或冊頁間“內卷”,君臣同戚,舉國同悲,造就了終宋一代的院體氛圍和半壁江山的院體風格,形成一種無形的畫院院體意味,傳遞出集體悲情味的美學,加上南宋畫家多被冠以“御前”,于是“殿下”與“御前”兩廂朦朧,氤氳而衍生出“南宋畫院”的錯覺。

南宋雖無畫院,卻因北宋畫院遺續(xù)的“院體”或“院畫”風格,形成了一個主流畫派,或者叫宮廷畫派更為恰當,以宋高宗為首,引天下畫家馬首是瞻。按照儒家理想國的設計,圣人治理天下,什么都不需要做,只要做天下人的老師,去行教化,天下就會大治。

南宋初年,各種不安卻帶給宋高宗趙構無盡的靈感,他開始下詔給“御前待詔”,命題作畫,將他吉祥高照的命運曲線畫出來,諸如據(jù)說出自蕭照的連環(huán)畫《中興瑞應圖》、李唐的《晉文公復國圖》、馬和之主持、由畫工們集體完成的《毛詩》三百篇等皇家繪畫工程,至少上述三類院體畫,成為宋高宗教化天下的最優(yōu)質的教具,達成最具凝聚力的“臨安”共識,以至于繪畫史上總以為南宋中央依然設置畫院這一藝術機構,且皆引頸書之。

皇家畫院從后蜀南唐肇始到暫止于南宋近兩百年間,以它醞釀的審美能量,如春雨潤物潛入宋人的集體審美意識,昭示了它不可被忽視的化育人心的角色。

(作者近著《文化的江山》1-6卷,中信出版社)

京公網安備 11010802028547號